浙江省龙游县小竹笋产业协会--科技引领增效益创新思路谋发展

龙游县地处浙江省金衢盆地中部,拥有竹林面积43.5万亩,其中小竹笋面积2.1万亩。为促进小竹笋产业的健康发展,2000年,龙游县成立了小竹笋产业技术协会,现有会员155名,主要由小竹种植户、营销经纪人、加工企业主、批发市场业主等组成。下属有4个产业分会、3家专业合作社、2家小竹笋加工龙头企业。协会与浙江农林大学、中国林科院亚林所等科研院所开展长期科研合作,建立示范基地,并注册了“龙有”牌商标,形成了“科研院所+基地+农户+企业+市场”等产、供、销多元化结构。近几年来,协会在县科协和林业部门的关心支持下,每年举办6期技术培训班,受训1000多人次;并在经营上实行五个统一服务体系,即统一技术、统一品牌、统一收购、统一包装、统一销售。通过协会技术创新与推广,达到一、二、三产联动发展。2014年度,协会会员人均年收入达36500多元,超过本县农村居民人均收入50%以上,示范带动农户1722户,极大地促进了竹农增收致富。2013年协会被衢州市科协评为优秀农技协、2014年被省科协和省财政厅评为全省“科普惠农行动计划”先进集体。

一、主要做法

1.科技推广机制创新。龙游县是“中国竹子之乡”,食用小竹笋,主要品种有雷竹、早园竹、红哺鸡竹、金竹等。以前,全县小竹笋生产处于粗放经营状态,不仅产量低、品质差,而且效益低下。为此,全面提高竹农技术应用水平,对产业的健康发展具有重要的作用。由于竹农普遍文化程度不高,在技术推广工作中,竹农对新技术的接受和使用有一个渐进认识的过程。不但要使竹农知道竹林经营新技术,还要林农能熟练掌握使用新技术,使新技术真正转化为生产力。协会要求专家和技术人员转变工作作风,强化“服务”观念,在良种的培育、科学种植、竹笋加工、贮存等不同环节,到村、到户、到田头进行技术指导。通过言传身教强化科学种竹的意识和推广。

2.技术培训机制创新。传统培训均由外聘专家坐讲台,学员在下听,缺少互动,效果不理想。如今培训采取土、洋结合,经常由资深竹农客串授课老师,把课堂设在竹林,并增加讨论与互动,活跃培训气氛,内容浅显易懂,效果更为理想。 2013年-2014年共度举办11期技术培训班,受训竹农650人次。协会先后与亚林所、浙江农林大等建立紧密型关系,依托雄厚科技力量,为当地乃至整个浙西地区小竹笋产业技术创新和产业健康发展提供有力的技术支撑。通过科普宣传、技术培训,提高了广大竹农的科技素质和科技致富的本领,充分发挥了农技协的作用。

3.技术服务机制创新。协会与中国林科院亚热带林业研究所开展了生物缓释有机肥应用、林分结构调控等一系列技术实验获得成功,取得良好的科技成果。为把科技成果转化为生产力,协会首先抓好示范基地建设。规划小竹笋精品园标准设计,打造年均亩产值超万元的基地作为示范点,通过科普宣传等活动传导科技栽培模式。其次是制定无公害小竹笋生产地方标准和小竹笋农事生产标准模式,并全面推广实施。使竹农有章可循、有据可依。为提高竹林效益,协会组织会员开展科技种竹竞赛,比产量、拼效益,总结先进经验,寻找创新之路。多年来,在协会引领下,竹农摒弃传统生产方式,走反季节栽培模式,采用砻糠覆盖方式,达到竹林提前2至3个月出笋。为寻求适宜的发热生物质,经过3年时间,采用数十种材料进行对比试验,终于获得成功,并筛选出最优方案投入生产。该覆盖物取材方便,既能为竹农节省巨额费用,同时又为相关企业解决了废弃物的处理难题,生态效益和经济效益显著。采用反季节栽培的竹林,亩均比传统栽培增收达1.5万元以上。

4.市场培育机制创新。协会采取统一收购、统一销售服务经营模式。一方面整理每天收集到各地市场反馈信息,制定收购指导价,合理调配市场发货量。以乡镇为区域,均衡分布,在集中区设点收购。通过协会经纪人发往各地批发市场,旺季时日发货量达50吨以上。另一方面,利用多年建立的客户协作关系,引入本省和江苏等地客商到实地组织收购,提高经营活跃度,确保笋路畅通。遇到常规笋集中上市,鲜笋市场趋饱和情况下,通过加工企业就地消化,进行产品深加工,延长产品销售链。最后,对加工产品采取多种模式进行销售。开展农企、农超、农校对接。并在县城设立门店,进行产品直销。通过多种形式和渠道,拓展销售平台。为开拓更广阔市场空间,2013年开始与淘宝龙游馆和另外2家网站进行对接,尝试网络销售业务,当年就实现网销35万元,2014年网销额突破50万元。同时,协会还通过网上农博会等其它网上平台进行销售。目前,产品销往全国各地并出口日本。2014年实现销售额1650万元。

5.品牌建设机制创新。协会于2000年注册了“龙有”牌商标,先后通过无公害食品、有机食品、日本JAS认证,其中“龙有”牌象牙笋在参加的1次全国和5次省级博览会上全部获得金奖。2014年被评为衢州市“十佳”林产品。多年来,协会通过报刊、电视、微信等宣传工具,采取各种有效的宣传措施,着力提高品牌的知名度,在市场树立了良好声誉。为确保产品品质和食品安全,协会大力推广无公害生产模式,建立有机竹林示范基地,病虫害采用生物防治方式,使用黑光灯、白僵菌等做好以防代治。购置农残检测仪,定期或不定期地对各生产点进行抽样检测,保证了食品安全。

6.生产经营机制创新。协会作为社团组织,渗透性强、联系辐射面广、无区域性限制,跨区域、大范围发展会员和建立生产基地的自由度大,具有较高的群众基础和威信,有利于扩散技术、扩大生产和规模经营、做大做强笋竹产业。2014年协会在市、县科协的支持下在设立了农函大教学点,占地700平米的竹文化科普中心也在紧张建设之中。这些设施的建成将有力地提升协会的服务能力。为做好小竹笋产业服务,以协会为纽带,广泛联接家庭农场、合作社、龙头企业等经济主体开展生产经营活动。由协会牵头做好五个统一服务:统一技术、统一品牌、统一收购、统一包装、统一销售。通过服务创新,盘活社会资源,促进产业发展,从而达到竹农增效增收目的。

二、主要成效

1.推动了产业转型发展。协会针对小竹笋产业对当地农民增收起重要作用开展培训服务,切实解决农技推广“最后一公里”和农业科技成果转化的“最后一道坎”。据不完全统计,15年来协会共举办各类培训班450期,培训15000多人次,组织科技专家开展科技下乡1220余次,有力地推动了全县小竹笋产业的转型升级,促进了农业增效、农民增收和农村发展。

2.促进了农民科学致富。协会在县科协、林业、质监等部门的通力协助下,2006年率先起草DB332006“无公害红哺鸡竹生产地方标准”通过省专家认证并发布实施。有了标准,竹农们可依葫芦画瓢,按照标准组织科学生产,大幅度地提高了单产,鲜笋品质同时也有了保障。全县小竹笋的单产由2006年的450公斤提高到2013年的1200多公斤,亩均增收1000多元。采用砻糠覆盖新技术的竹园,亩均单产收益达1.5万元以上。如龙洲街道方坦村会员郑树有覆盖小竹20亩,由于严格遵循生产标准,科学管理,,今年实现鲜笋产量30多吨,产值70余万元,净利55万元。在单户巨额收益同时,也为周边20多户竹农提供了示范。中央电视台7套科技苑栏目组,带着摄影器材跋山涉水,专门来我县拍摄了笋用小竹无公害生产的专题片并在科技苑栏目中作了专题报道,起到了很好的宣传效果。

3.提升了竹农科技栽培水平。协会利用科技周、全国科普日、科技下乡等活动载体,大力开展农民技能培训+科学素质培训。同时与浙江农林大学,中国林科院亚林所等科研合作,建立笋用小竹推广试验示范基地,从土壤分析,施肥,林分结构调整,生态环境调节,病虫害防治等环节入手,提升了竹农科学施肥,合理留养新竹,在病虫害防治方面也告别了传统的农药防治,而是采用白僵菌,黑灯光诱杀等生物防治的方法来抵御病虫害,产品经上级有关部门抽检或协会自行送检,农残、重金属等各项指标均符合有机食品标准。

4.提高了农产品的市场竞争力。协会一直把品牌战略作为助农增收的突破口来抓,为了提高“龙有”牌小竹笋的品牌知名度,协会组织了一批有实力,有影响,有带动力的农业龙头企业和农民专业合作社,产销经纪人等经济组织,以“龙头企业+基地+农户”的产业化经营模式,加强合作,扩大产品规模,拓宽销售渠道,不断推陈出新,以新产品,特色产品,精深加工产品保持品牌的生机与活力。“龙有”牌象牙笋曾获得连续四届省农博会金奖及第四届中国竹子博览会金奖等荣誉,产品不仅远销全国各地并出口日本市场。

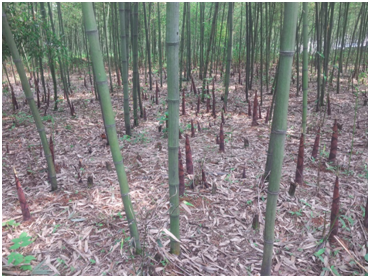

协会的小竹笋基地